近年パソコンやスマートフォンに触れる機会はますます増えています。それに伴いドラッグストアでは、電子機器の画面から発せられるブルーライトのダメージを和らげるブルーライト目薬を見ることができるようになりました。

果たしてこうした目薬には効果があるのでしょうか?今回のOMG PRESSではブルーライト目薬の成分やその効果についてご紹介します。

ブルーライトが目に与える影響

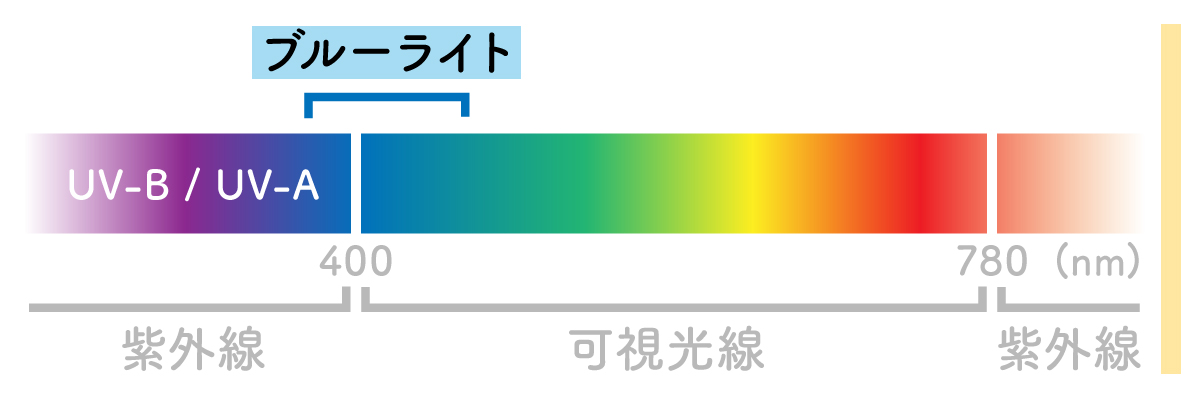

ブルーライトとはその名の通り「青い光」です。人間が目で見ることができる「可視光線」の中で最も波長が短く、紫外線に近い光です。

周波数が高くエネルギーが強いため、目に入ると角膜や水晶体で吸収されることなく、網膜まで到達すると考えられています。

パソコンやスマートフォン、ゲーム機の画面からは、とりわけ多くのブルーライトが発せられているといわれています。

ブルーライトは光の中でも特に拡散しやすい性質です。これが眩しさやチラつきの原因となり、目や脳がピントを合わせようと眼精疲労の原因になるといわれているのです。

ブルーライトは以下のような症状を引き起こす要因になります。

・目の痛み

・ドライアイ

・眼精疲労

・充血

ドラッグストアで販売されている「ブルーライトダメージ」「PC・スマホによる疲れ目」向けの目薬は、こうした症状を持つ人に向けて作られています。

市販のブルーライト目薬に含まれる成分とは?

市販の目薬は症状に合わせてに以下のような有効成分が含まれていることがあります。

アレルギー症状を抑える成分

・クロルフェニラミンマレイン酸塩(抗ヒスタミン剤)

アレルギーの原因であるヒスタミンの働きを抑える効果があると考えられています。じんましんやアレルギー性鼻炎の薬にもこの成分が含まれています。

・グリチルリチン酸二カリウム

アレルギーによる炎症を抑える効果があるといわれています。アレルギー性結膜炎の薬に含まれています。

・クロモグリク酸ナトリウム

細胞からヒスタミンが放出されるのを防ぐ効果があるとされています。アレルギー性結膜炎・鼻炎の治療薬にも含まれています。

目の充血を抑える成分

・塩酸テトラヒドロゾリン

・ナファゾリン塩酸塩

血管収縮剤として使用される場合がある成分です。血管を収縮させて、充血を防ぐ効果があるといわれています。

抗菌成分

・クロルフェニラミンマレイン酸塩

細菌の繁殖を抑える効果があるとされる成分。ものもらい・結膜炎の治療薬にも含まれています。

一方でブルーライトダメージ向けの目薬は、以下のような成分が含まれています。

組織代謝を上げる成分

・ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)

疲労した末梢神経の機能を高める効果があるとされる成分です。細胞の働きを高め、たんぱく質や脂質の代謝を促すことで、目の疲れを緩和すると考えられています。市販されている唇のひび割れやかわむけ用の薬にも配合されています。

・シアノコバラミン(ビタミンB12)

脳からの神経伝達を正常に保つ役割があるとされる成分。長時間にわたる目の酷使により低下した毛様体筋や末梢神経に作用するとされています。眼精疲労向けの点眼薬や、化粧品にも含まれています。

・タウリン

目の網膜に多く存在するといわれているアミノ酸の一種です。目の栄養として働き、眼精疲労に効果的だといわれています。

角膜を保護する成分

・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

角膜の表面を保護する働きがあるとされる成分です。角膜を透明に保ち、外からの刺激から守る働きがあるといわれています。目の細胞を構成しているのはこの成分と考えられており、眼科の点眼薬にも使用されています。

かゆみや痛みを抑える成分

・グリチルリチン酸二カリウム

マメ科の甘草(カンゾウ)という植物に由来する成分。特に炎症(雪目)など、紫外線やその他の光が原因で起こる炎症に効果があるといわれています。アレルギー性結膜炎の治療薬や化粧品の中にも含まれていることがあります。

・塩酸テトラヒドロゾリン

血管を収縮させるために用いられる成分です。充血を抑える効果があるとされています。

成分を見比べると、市販のブルーライト目薬に含まれる成分は目の疲れを緩和させたり、角膜を守ったりする成分を中心に構成されているといえるでしょう。

市販のブルーライト目薬に効果はあるの?

「ブルーライトによる目の疲れを目薬で改善させたい」と考えている人にとって、最も気になるポイント。それは市販のブルーライト目薬の効果ではないでしょうか?

ここからは医薬品の分類の観点から、市販のブルーライト目薬に効果はあるのかを検証します。

医薬品の分類

目薬に関わらず、市販の医薬品は「一般用医薬品」「要指導医薬品」と呼ばれ、細かく以下のように分類されます。

| 分類 | 内容 |

| 第1類医薬品 | 副作用などのリスクがあり、必ず薬剤師からの情報提供を受けて購入する必要があるものを指します。 |

| 第2類医薬品 | 第1類よりも副作用のリスクは少ないものの、薬剤師、または販売登録者からの情報提供が「努力義務」とされている医薬品です。 |

| 第3類医薬品 | 副作用のリスクが低く、薬剤師や販売登録者からの説明を受けずに購入可能です。 |

市販の目薬の多くはこの一般用医薬品の第2類医薬品に分類されます。ブルーライト目薬も例外ではありません。

市販の目薬は「目の充血」「目の乾き」など、症状から選ぶことが可能です。また誰でも安全に使えるよう、副作用のリスクが低いように作られています。一方で安全性を期すために成分濃度が低く、効き目も穏やかだといわれています。

誤った使い方で症状を悪化させるケースも

市販の薬には「血管収縮剤」が含まれていることがあります。これは前述の通り、血管を収縮させることで充血を抑える効果があるとされる薬です。しかし効果は一時的なもので、根本的に症状が改善できるわけではありません。

こうした成分は使用することで症状が隠れ、かえって症状が重くなるリスクがあるため注意が必要です。

市販の薬は効き目が穏やかです。しかし「効かない気がするから」「目が乾くから」といって、決められた用量以上に目に点すことは避けましょう。成分が目に残り角膜を傷つける恐れや、目頭にある器官を通って全身に影響を及ぼす恐れがあります。

目の疲れや乾きがひどく長期間にわたって続くようであれば、医師へ相談しましょう。

ブルーライトから目を守る方法

疲れ目やドライアイなど、目の不調を改善するために作られたブルーライト目薬。しかし目薬を使用するだけでは、ブルーライトが原因の目の不調を根本的に解決できるとはいえません。目の不調を根本的に解決するためには、生活習慣から改善する必要があります。

そこでここからは普段の生活からブルーライトから目を守る方法をご紹介します。今すぐにできるものばかりですので、ぜひお試しください。

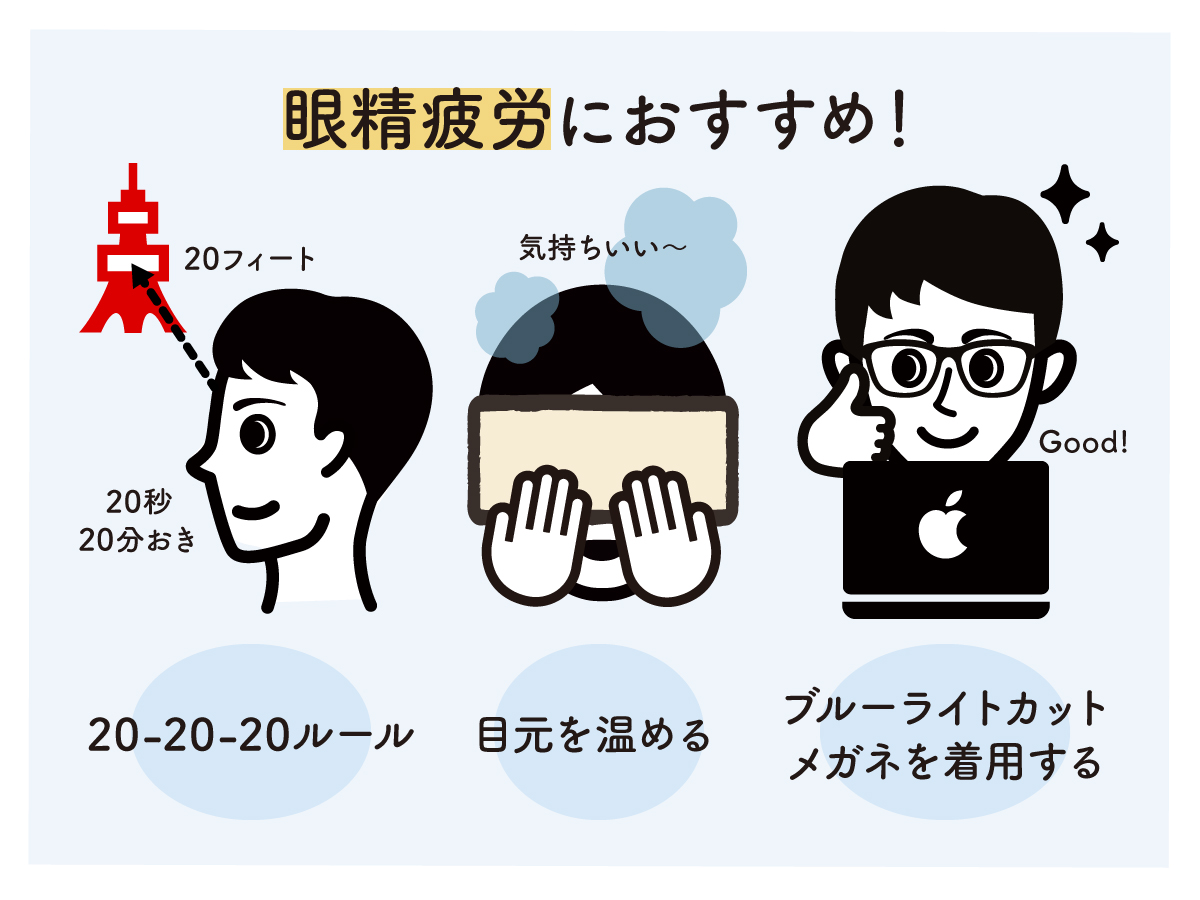

長時間のディスプレイ作業は「20-20-20ルール」が効果的

20-20-20ルールとはアメリカ検眼学会が定めた、眼精疲労を予防するための方法です。 “20分おきに20秒スクリーンから離れ、20フィート(6メートル)離れたものを見る”ことから、この名前がつけられています。

目は近くを見るときに筋肉が緊張した状態になり、遠くを見るときにリラックスした状態になります。常に近くのものを見続けることで筋肉が疲労したりコリ固まったりするため、この方法は効果的といえるでしょう。

目元を温める

目元を温めることによって血行がよくなり、疲れが軽減されます。充血していたり、炎症を起こしていなければ、目元を温めることがおすすめです。

(グッズのリンク:こちらの記事では目元の疲れを癒す、便利なグッズをご紹介しています。目元の疲れが気になる方は必見です!)

ブルーライトカットメガネの使用

今ではメディアでもよく聞かれるようになったブルーライトカットメガネ。画面から発せられるブルーライトを反射したり、吸収することによって目を守るというものです。実際に眼精疲労が軽減したという研究報告が上がっています。

以下の記事ではブルーライトメガネの効果や医学的根拠についてご紹介しています。気になる方は是非ご覧ください。

一生懸命な方ほどブルーライトにご用心

仕事などで毎日長時間モニターを見ることが当たり前の時代。眼精疲労に悩む人はますます増えています。

「最近目の疲れがひどい」

「肩こりまで辛くなってきた」

一生懸命、夢中になって画面に向き合う方ほど、疲れや目・体の痛みに悩まされ、ついつい症状を我慢しがちです。

オーマイグラスでは目の疲れを軽減する「PCレンズ」をご用意しています。新しく購入されるメガネにオプションとしてお付けすることはもちろん、今お使いのメガネをブルーライトカットメガネに変えることも可能です。

ブルーライトでお悩みの方は、是非一度お試しください。

お手持ちのメガネのレンズを交換しませんか?ブルーライトをカットするPCレンズにも対応しております。