視力の変化には個人差がありますが、多くの人は年齢が40歳を超えたころから老眼になり始めるといわれています。これまで眼鏡をかけたことのなかった人も眼鏡をかけていた人も、老眼となると複雑な気持ちになるのではないでしょうか。

また、老眼が発生する年齢にもなると、目の成人病である白内障や緑内障のリスクも出てきます。そのため、自分に合った度数を測ることは老眼鏡のためだけではなく、これら目の病気を予防するための重要な機会ともいえるのです。自分の度数を正しく測り、自分に合った老眼鏡をかけるように心がけましょう。

今回は、これら老眼鏡と度数にまつわるお話についてまとめています。

老眼鏡の度数の決め方

老眼になり始める年齢は40歳あたりからが多いですが、当然ながら個人差があります。老眼が出始めたとき感じやすい症状として「小さな文字や手元が見えづらくなる」ということが挙げられます。また、テレビなどは普通に見えるけれど新聞や本を読むのが疲れる場合も老眼になり始めた合図といえるでしょう。

したがって、これらの症状を感じるようになったら、老眼鏡の度数を決めるタイミングがやってきたと考えるのが適当です。

まず、老眼鏡を選ぶにあたって度数を測る「検眼」を受ける必要があるのですが、検眼の方式には大きく分けて他覚式検眼と自覚式検眼があります。他覚式検眼はレフラクトメーターという器具を使い、瞳孔から光線を眼に入れその反射で度数を測ります。

これ対して、自覚式検眼では検眼を受ける時に大きい字から小さな字まで印刷してある表を持ち、それを眺めながら低い度数のレンズから徐々に度数を上げていき、見やすい度を探す方法をとります。

老眼の場合は、この自覚式検眼で度数を測ることが多いでしょう。ただし、左右の度数の差が大きい人は、網膜に写る物の大きさが変わってくることで頭痛を起こすことがあります。そのため、検眼の時に度数の差を縮めるように調整を行い測定していくのです。

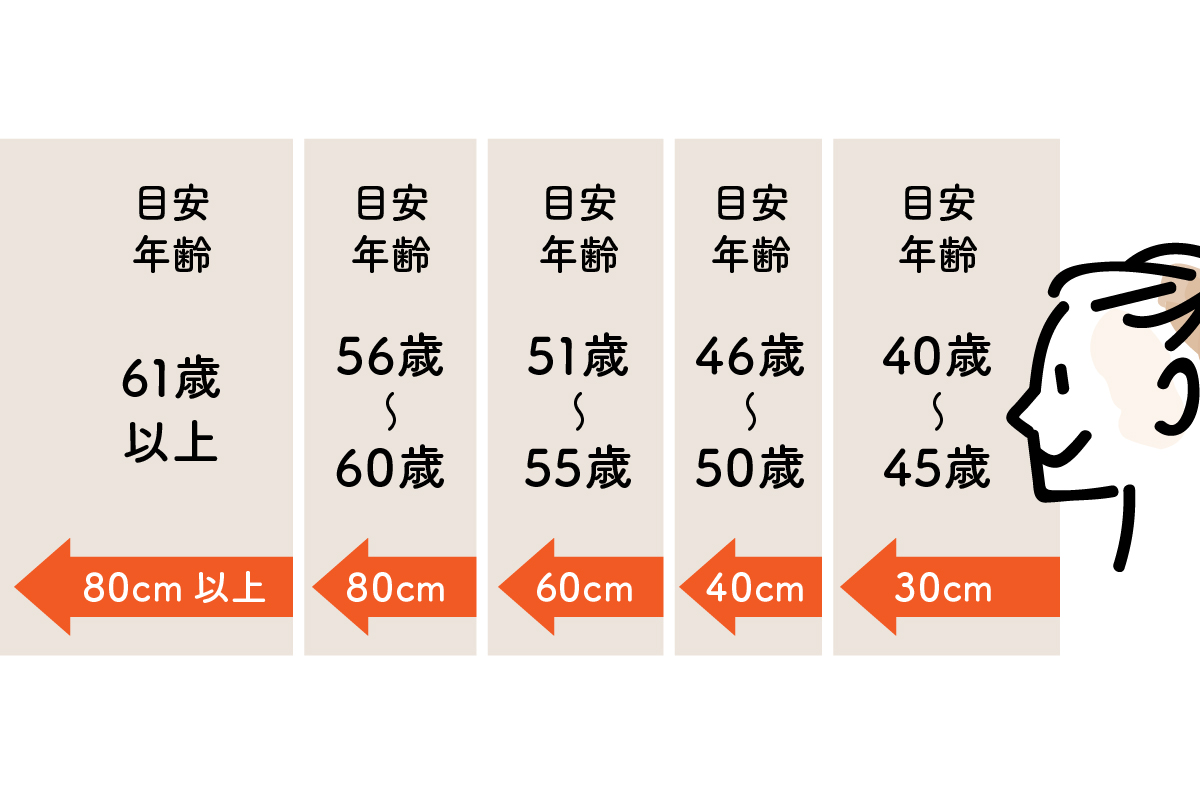

老眼鏡の度数の目安

老眼鏡の度数は人によって差がありますが、近視や乱視がない場合の目安として、40から45歳は+1.0D、45から50歳は+1.5D、50から55歳は+2.0D、55から60歳は+2.5D、60歳以上は+3.0Dから+4.5Dとなっています。

ただし、これらはあくまで平均的な度数であり、年齢による度数の違いは個人差がありますので、しっかりと検眼を受けるようにしましょう。ちなみに、たいていは年齢が40歳を超えると老眼を発症する傾向にありますが、早い方だと30歳後半、遅い方だと50歳を超えてから老眼になり始める人もいます。

自分で老眼鏡をチェックする方法とは?

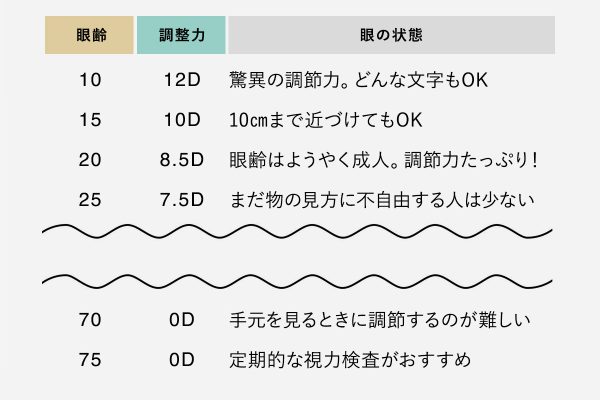

老眼の度数は自分でも測ることができるので、その方法を紹介します。まず、指を目から10cmほどの位置に置きます。その指を見つめながらだんだんと遠ざけていき、最も近くで見える場所を探しましょう。そこを「近点」といい、目から近点までの距離(近点距離)で調節力がわかります。

調節力(D)=100÷近点距離(cm)となり、近点距離が50cmの人の場合、100÷50cm=2(D)となります。一般的な読書の距離は約30cmなので、必要な調節力(D)は100÷30cm=約3(D)です。つまり3(D)-2(D)=1(D)となり、+1(D)の老眼鏡が必要となるわけです。しかし、これはあくまで手軽に測定する方法ですので参考程度に留めておき、後日眼科できちんと検眼してもらうことをおすすめします。

100円ショップの老眼鏡は安全なのか?

結論から言うと、自分の目との相性次第です。したがって、100円ショップの老眼鏡でも眼鏡店の老眼鏡でも、まずは眼科で検眼をしてもらうようにしましょう。自分に合っていない老眼鏡をかけ続けると眼精疲労のもとになりますし、フレームがこめかみを押さえつけることで頭痛のリスクも負ってしまいます。

また、100円ショップのメガネは左右のレンズが両方とも同じ度数となっていますので、左右の度数が違う人にとっては目に大きな負担がかかるのです。一般論として、100円ショップの老眼鏡が自分の目とピタリと合う確率は低いといえるでしょう。さらに、もしも自分の目に病気があった場合、病気のまま自分に合っていないメガネをかけ続けることで症状を悪化させるリスクも考えられます。

100円ショップの老眼鏡を否定するわけではありませんが、100円ショップの老眼鏡はあくまで緊急用やつなぎ用として利用する程度に留めておいたほうが良いでしょう。目の負担を考えると、眼科で検眼を行ってから眼鏡専門店に出向き、自分に合った老眼鏡を作成・購入することをおすすめします。