(Photo:Some rights reserved by helgabj)

近視、乱視、遠視、目が抱えるトラブルにも種類があります。どの単語も聞いたことはあっても、実際に違いを認識できている人はあまり多くないのではないでしょうか。今回は、目の作りについて紹介しながら、近視、乱視、遠視について紹介していきます。

いますぐメガネについて

プロに相談したいなら…

LINEチャットで無料相談!

目の構造

目の作りは小型カメラに似ていて、細かい光学的なパーツで構成されています。目の前方にある角膜と水晶体はカメラレンズにあたり、後ろのほうにある光を感じる神経の膜-網膜に焦点を合わせることで、ものが見える仕組みになっています。

さらに人間の目の中にある組織、カメラでいう凸レンズの役割を果たす水晶体の周りには小さな筋肉がついていて、この水晶体の厚みを変化させることで、焦点の調節を行います。この働きは「調節力」と呼ばれます。

水晶体が最も薄い、つまり調節力が働かない状態で、遠方から来た光(平行光線)が網膜にぴったり焦点を結ぶ目を正視眼といいます。正視眼では、調節力を使うことで、遠方から近方まで、はっきりものを見ることができます。

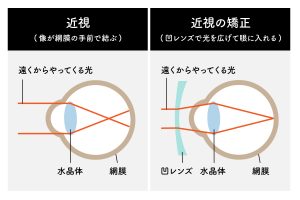

この焦点が網膜の前方にずれた目の状態のことを「近視眼」。後方にずれた目の状態のことを「遠視眼」と呼びます。どちらの場合も、焦点が網膜に合わなくなるため、像がぼけて見えることになります。

近視、遠視の際にはっきりとものを見えるようにするためには、目の前に補正レンズを置く必要があります。この補正手段の代表が眼鏡やコンタクトレンズなのですが、近頃では、レーザー光線によって角膜の屈折力を変える屈折矯正手術、「レーシック」が実施されることも増えてきています。

近視

先述したように、目の調節力を働かせない状態で、平行光線が網膜より前に焦点を結んでしまう状態を「近視」と呼びます。遠くを見るときは像がぼけてしまい、近くのものを見るときには、眼鏡なしでもはっきり見ることができます。近視の状態は凹レンズで矯正されます。

遠視

目の調節力が働いていない状態で、平行光線が網膜より後に焦点を結んでしまう状態のことを「遠視」と呼びます。近視と異なり、遠視では遠くのものも、近くのものもはっきりと見ることができません。遠視は凸レンズで矯正します。

遠視の厄介なところは、学校や会社の眼科検診では発見しにくい点。遠視の人は視力が1.5以上であったり、若い頃は屈折力が強いため正常に見えている様に感じるため発見が困難なのです。また、遠視は、「内斜視」「弱視」の原因にもなりますので、早いうちに発見して、正しく視力を育てることで健康な目を手に入れたいですね。

【関連記事】

・勘違いが多い「遠視」の本当の症状とは?

乱視

近視、遠視ときて、次は乱視について。乱視の主な原因は、角膜や水晶体の歪みによるもの。もし目が理想的なレンズを持てば、理論上は乱視が生じません。しかし実際には、大なり小なり歪みがあるのが普通で、そうなると焦点は1箇所に集まらなくなり、像がぼけて見えます。

ほとんどの乱視は、近視や遠視と同じように補正レンズで矯正できますが、角膜の病気などが原因で起こった不正乱視は完全に矯正することが困難だと言われています。

老眼

これまで紹介してきたように、目は近くの物を見るときに水晶体の形を変えてピントの調節をするのですが、このピントを合わせる能力「調整力」が年齢とともに低下することを「老眼」といいます。

老眼は歳をとってから認識される方が多いのですが、実は老眼は誰でも子供の頃から年齢を重ねるごとに進行しているのです。早い人では30歳後半から老眼が始まり、程度の差はあれ、遠視・近視も全ての方が避ける事ができない生理現象です。

普段、パソコンや新聞や読書などの時間に、近くのものばかり見ていると毛様筋と水晶体の関係から眼が老眼になりやすくなります。老眼の進行を抑えるためには、近くのものを見続ける時間を減らし、目が疲労しないように心がけることが大切です。

【関連記事】

・防ぐことができない!?「老眼」とは

Oh My Glassesでは、遠近両用のメガネフレームも取り扱っています。こちらを購入されると全国600店舗の提携店舗にて特別価格にて遠近両用レンズのご購入が可能です。近視、遠視、老眼などが気になる方はぜひチェックしてみてくださいね!

【参考】

・日本眼科学会:目の病気 近視、遠視、乱視

メガネ選びに迷ったら、LINEチャット相談が便利!

オーマイグラスでは、LINEチャットによるスタッフ相談を行っております。プロのスタッフがお客様の疑問・質問にお答えするので、オンラインでも安心して度付きメガネや、遠近両用メガネをお求めいただけます。

度数については、お手元の処方箋や度数がわかる資料の写真を撮って送るだけでOK。

似合うメガネのご相談も承っています。

ぜひこちらからお気軽にご相談ください(ご利用は無料です)。